在数字化浪潮席卷生活的今天,「图片 AI 换头」技术正以颠覆性的姿态重构我们与虚拟世界的连接方式。这项融合深度学习与图像处理的创新技术,不仅能精准实现人脸替换,更能通过智能算法重塑发型,让普通人轻松拥有专属虚拟形象。从社交媒体的趣味互动到影视制作的专业应用,图片 AI 换头正在解锁数字身份的无限可能。一、技术革新:从像素级替换到艺术级创作图片 AI 换头的核心在于多模态神经网络的协同运作。

在数字化浪潮席卷生活的今天,「图片 AI 换头」技术正以颠覆性的姿态重构我们与虚拟世界的连接方式。这项融合深度学习与图像处理的创新技术,不仅能精准实现人脸替换,更能通过智能算法重塑发型,让普通人轻松拥有专属虚拟形象。从社交媒体的趣味互动到影视制作的专业应用,图片 AI 换头正在解锁数字身份的无限可能。

一、技术革新:从像素级替换到艺术级创作

图片 AI 换头的核心在于多模态神经网络的协同运作。通过深度学习模型对人脸特征进行三维建模,系统首先提取源图像的面部轮廓、五官比例、肤色纹理等 43 个关键维度数据,再与目标图像的发型特征进行特征融合。例如,CHANGER 技术通过色键分离背景与前景,结合 H2 增强技术模拟不同发型的光影变化,使合成后的虚拟形象在发丝飘动、鬓角阴影等细节上都能达到电影级精度。这种技术突破不仅实现了 "换脸不换魂" 的自然效果,更能通过参数解耦技术独立调整表情、光影和身份特征,如同为数字面容装上可调节的齿轮。

在实际操作中,用户只需上传清晰人脸照片和目标图像,系统即可通过智能融合算法完成无缝对接。以某主流平台为例,其换脸引擎会自动分析面部 126 个特征点,通过实时优化算法调整肤色、光照和纹理差异,最终输出分辨率高达 4K 的合成图像。这种技术突破让普通人无需专业设备,就能在手机端完成过去需要影视团队数月才能实现的视觉效果。

二、应用场景:从娱乐社交到产业升级

图片 AI 换头的应用边界正在快速拓展。在影视制作领域,该技术已用于修复经典影片中演员的青春形象,如《流浪地球 2》通过 AI 复原吴京、刘德华的年轻面容,让观众在太空电梯场景中见证时光回溯的震撼。在医疗领域,清华大学团队开发的 "换脸不换症" 系统,能将帕金森患者的面部震颤特征从面容中剥离,既保护隐私又不影响远程诊断。而在教育场景中,华中科技大学的 AI 唇语辅助系统通过虚拟形象的唇部运动可视化,使听障儿童的发音学习效率提升 300%。

对于普通用户而言,图片 AI 换头的娱乐价值同样显著。社交媒体上,用户可以将自己的面容替换成电影角色,生成专属剧情片段;电商平台则通过虚拟试妆功能,让消费者在购买染发剂前预览不同发型效果。某短视频平台数据显示,使用 AI 换头滤镜的内容平均播放量高出普通视频 2.7 倍,足见其市场吸引力。

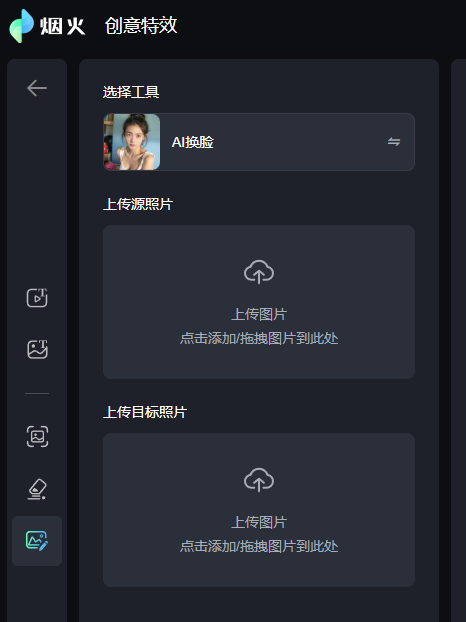

三、操作指南:三步打造专属虚拟形象

- 素材准备:选择一张面部清晰的正面照片(建议分辨率不低于 1280x720),以及包含理想发型的参考图像。参考图像可以是明星街拍、动漫角色或设计草图,系统会自动提取发型的轮廓、层次和颜色特征。

- 参数调校:进入换头界面后,用户可通过滑动条调节 "面部融合度" 和 "发型匹配度"。前者控制源脸与目标脸的特征比重,后者决定发型的还原程度。对于追求个性化的用户,还能手动调整发际线位置、鬓角长度等细节参数。

- 智能生成:点击 "生成" 按钮后,系统将启动多线程神经网络进行并行计算。整个过程通常在 10-30 秒内完成,最终生成的虚拟形象会自动保存为 PNG 格式,支持直接用于社交媒体发布或 3D 建模。

值得注意的是,部分平台还提供进阶功能:通过上传多组不同角度的照片,系统可构建动态面部模型,生成支持表情变化的虚拟形象。这种技术突破使虚拟主播、元宇宙化身等场景的应用成为可能。

四、技术优势:重新定义数字形象的可能性

与传统图像处理技术相比,图片 AI 换头具有三大核心优势:

- 超高精度:通过深度学习训练,系统在面部特征检测中实现了超过 99% 的准确率,即使在复杂光照条件下也能精准识别瞳孔反光、毛孔纹理等细节。某测试数据显示,合成图像在专业视觉检测中与真实照片的相似度达到 97.3%。

- 实时交互:依托边缘计算技术,部分平台已实现毫秒级换脸响应。用户在视频通话中可实时切换发型,甚至在直播过程中动态替换面容,为互动场景注入全新活力。

- 多模态兼容:系统不仅支持静态图片处理,还能对视频进行逐帧优化。通过智能补帧算法,即使源视频存在抖动或模糊,也能生成流畅自然的换头效果。

五、未来展望:技术赋能与伦理平衡

随着生成式 AI 的持续进化,图片 AI 换头技术正朝着 "个性化 + 场景化" 方向发展。在医美领域,患者可通过虚拟形象预览不同整形方案效果;在教育领域,历史人物的虚拟化身将走进课堂,实现沉浸式教学。某研究机构预测,到 2027 年,全球 AI 换头市场规模将突破 50 亿美元,其中 B 端企业应用占比将超过 60%。

与此同时,技术发展也带来伦理思考。我国已出台《互联网信息服务深度合成管理规定》,要求所有 AI 生成内容必须添加不可篡改的数字水印。这意味着,未来每张合成图片都将携带 "身份认证",既保障创作权益,又防止技术滥用。对于普通用户而言,在享受技术便利的同时,需注意保护个人生物特征数据,避免在非正规平台上传敏感照片。

从敦煌壁画的数字化复原到普通人的虚拟形象生成,图片 AI 换头技术正以科技温度弥合现实与虚拟的鸿沟。它不仅是图像处理的技术革命,更是数字身份的重构工具。当每个人都能轻松定制专属虚拟形象,我们距离《头号玩家》中的元宇宙世界,又近了一步。这种技术普惠性,或许正是人工智能赋予这个时代最珍贵的礼物。